La ciudad y la cultura de Corinto: Rasgos distintivos que ayudan a comprender la epístola

Corinto como centro internacional de comercio e industria próspero y bullicioso

Corinto está situada en un estrecho cuello de tierra en Grecia con un puerto a cada lado. En el lado este, el puerto de Cencreas está orientado hacia la provincia romana de Asia y Éfeso. En el lado oeste, el puerto de Lechaeum da a Italia y, en última instancia, a Roma. Sin embargo, en el punto más estrecho del istmo, la distancia entre las dos costas es de apenas nueve kilómetros, o menos de seis millas. Corinto era, pues, un importante centro de comercio internacional este-oeste.

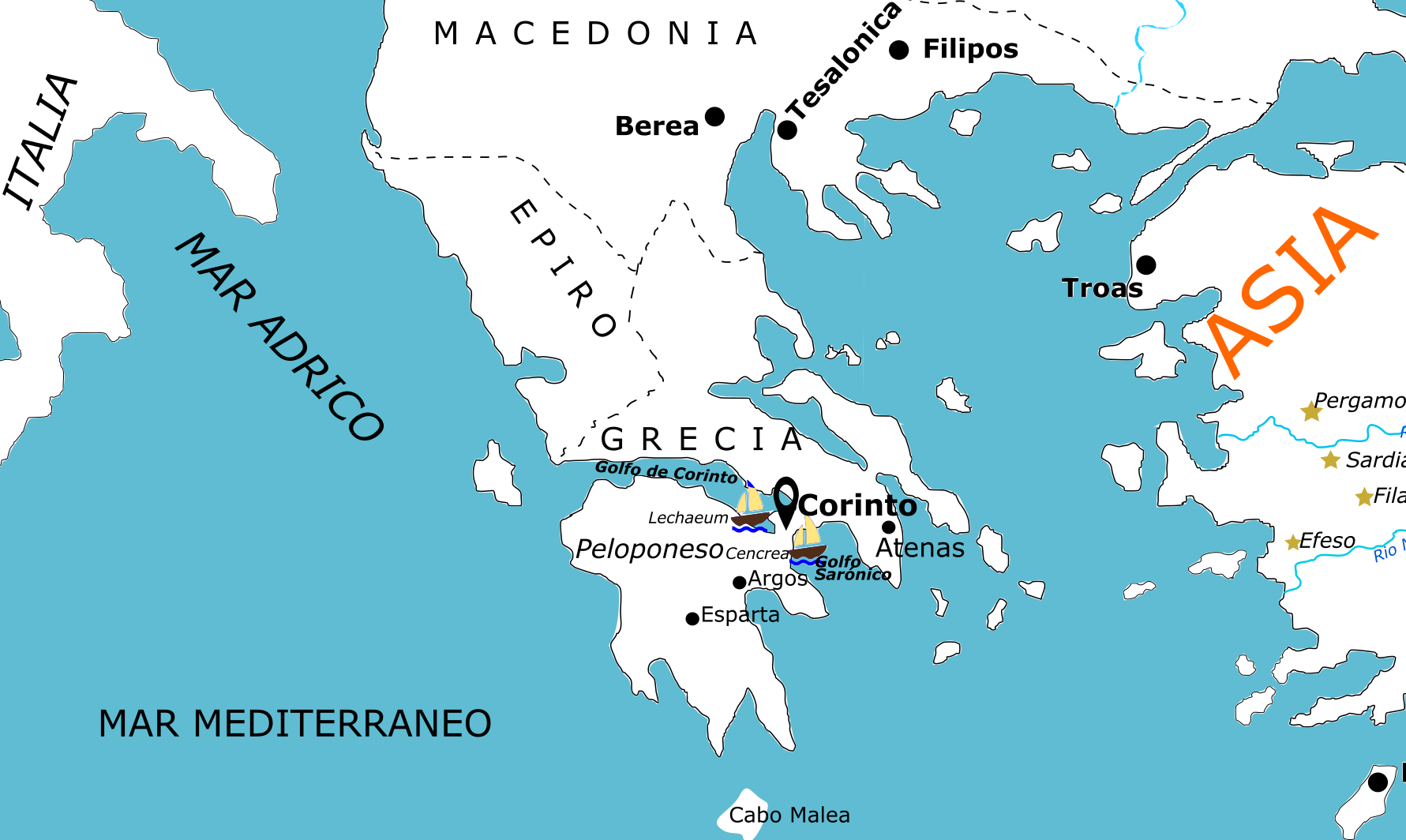

Esta ubicación privilegiada para el comercio este-oeste se correspondía con una posición casi igualmente favorecida entre el norte y el sur de Grecia. Al norte se encontraba la provincia de Acaya, y aún más al norte, Macedonia, que incluía Filipo y Tesalónica. Al sur se encontraba el Peloponeso, hasta las costas del cabo Malea. Corinto se encontraba en la encrucijada o intersección entre el norte y el sur y entre el este y el oeste para los negocios y el comercio (véase el mapa de arriba). En la época de Pablo se había convertido en un centro de negocios bullicioso y cosmopolitano. En comparación, Atenas podía parecer una ciudad universitaria adormecida, que soñaba con su gran pasado.

Esta ubicación privilegiada para el comercio este-oeste se correspondía con una posición casi igualmente favorecida entre el norte y el sur de Grecia. Al norte se encontraba la provincia de Acaya, y aún más al norte, Macedonia, que incluía Filipo y Tesalónica. Al sur se encontraba el Peloponeso, hasta las costas del cabo Malea. Corinto se encontraba en la encrucijada o intersección entre el norte y el sur y entre el este y el oeste para los negocios y el comercio (véase el mapa de arriba). En la época de Pablo se había convertido en un centro de negocios bullicioso y cosmopolitano. En comparación, Atenas podía parecer una ciudad universitaria adormecida, que soñaba con su gran pasado.

Los que comerciaban entre Asia y Occidente preferían utilizar las dos instalaciones portuarias de Corinto en lugar de viajar en barco por el cabo Malea, donde los vientos y las mareas eran a menudo peligrosos en las costas del sur de Grecia, especialmente en invierno. Si utilizaban barcos de carga ligera, los marineros o comerciantes podían transportar incluso el barco sobre rodillos por la carretera pavimentada, el diolkos, que unía los dos puertos. También podían descargar la carga en un puerto y volver a cargarla en el otro. En cualquiera de los dos casos, los peajes o las tasas de transporte engrosaban los ingresos de Corinto y sus funcionarios.

Corinto y sus alrededores

Este mapa muestra la ubicación estratégica de Corinto en la encrucijada o intersección del comercio este-oeste, y también entre el norte y el sur. No en vano, en la época clásica y helenística se la llamaba “la rica Corinto”. Se encontraba en un istmo de sólo unos seis kilómetros de ancho. Al oeste (estrictamente al noroeste), a una milla y media de distancia, se encontraba el puerto de Lechaeum. Éste daba al Golfo de Corinto, facilitando el comercio con Roma e Italia. Al este, con vistas al Golfo Sarónico, se encontraba Cencreas, que facilitaba el comercio con Éfeso y Asia. Corinto también se encontraba entre las rutas del norte (Atenas, Acaya y Macedonia) y del sur (el Peloponeso).

El diolkos era una calzada pavimentada que databa del siglo VI a.C. Servía para que los barcos ligeros se desplazaran sobre rodillos entre los dos puertos al este y al oeste. Los marineros y comerciantes preferían pagar un peaje a Corinto para utilizar el diolkos en lugar de navegar por el traicionero cabo Malea, en el sur del Peloponeso. Esto no sólo les llevaría seis días más, sino que además tendrían que enfrentarse a vendavales de hasta más de fuerza 6 de Beaufort. Los marineros tenían un dicho: “Ver Malea dos veces y morir”. El canal moderno sigue aproximadamente la ruta del diolkos. Los romanos intentaron excavar un canal en la antigüedad, pero sin éxito. Nerón “abrió” uno de esos intentos utilizando una paleta de oro. El diolkos aún puede verse en la mayor parte del recorrido, pero el canal data del siglo XIX.

Corinto heredó una gran renta del turismo, los negocios y la manufactura

Los turistas acudían a Corinto sobre todo por los famosos Juegos Ístmicos, que se celebraban cada dos años. Después de los Juegos Olímpicos, los Juegos Ístmicos eran uno de los tres grandes juegos-festivales de toda Grecia. Atraían a participantes, espectadores y otros visitantes de todos los rincones del imperio entre Roma y Oriente. Los arqueólogos han recuperado monedas que atestiguan la variedad de visitantes internacionales que acudían a los Juegos.

Cuando llegó a Corinto, Pablo probablemente habría visto las casetas y los puestos que quedaban de los Juegos del año 49, mientras que éstos habrían estado en pleno apogeo durante su ministerio allí en el año 51. A mediados del siglo I, los Juegos se habían ampliado para incluir una multiplicidad de eventos competitivos y a veces espectaculares. Además de las carreras de carros, las pruebas atléticas, los concursos de trompeta, flauta y lira, los recitales de poesía y otros eventos, Corinto o Isthmia había introducido de forma inusual los concursos de atletismo para mujeres y el apobatikon en el que un jinete saltaba de un equipo de caballos a otro. Durante este periodo, Corinto gestionaba los Juegos y obtenía grandes ingresos de ellos.

Además de competidores y espectadores, empresarios, comerciantes y, sobre todo, personas con habilidades o esperanzas empresariales visitaban lo que constituía un centro de oportunidades para nuevos contactos y empresas comerciales, nuevas posibilidades de empleo, acuerdos o transacciones rápidas entre personas y un gran grupo cosmopolita de consumidores potenciales. Estos visitantes traían dinero para alquilar habitaciones, comprar productos necesarios o exóticos y contratar estibadores, porteadores, secretarios, contables, guías, guardaespaldas, herreros, carpinteros, cocineros, amas de casa y esclavos tanto alfabetizados como serviles. Buscaban emplear o contratar administradores, artesanos y personas que pudieran reparar carros, tiendas, barcos o carros.

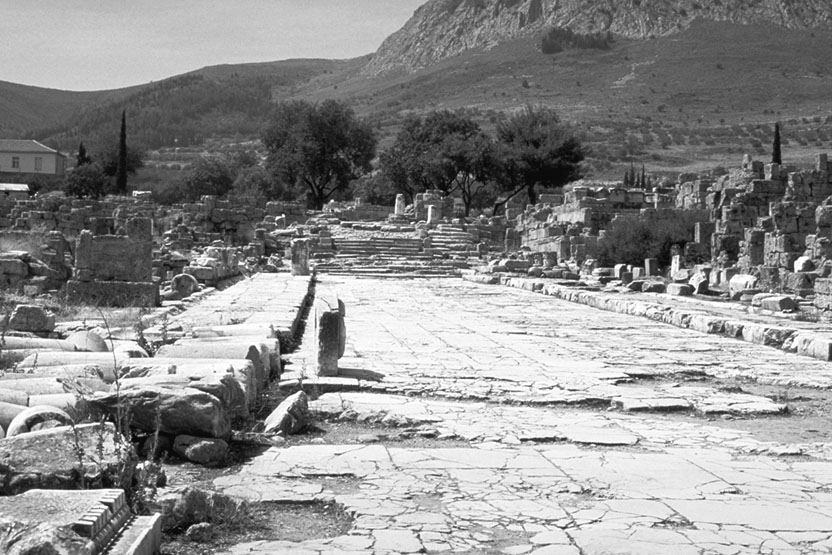

Pablo habría pasado muchas horas de calor en un taller, probablemente cerca de la carretera de Lechaeum (véase la figura 2) o en el lado norte del Ágora o del Foro, bañado por el sol. Los arqueólogos han excavado tiendas o talleres de unos cuatro metros por dos metros, algunos de ellos con dormitorios en la parte superior, que Aquila y Priscila podrían haber utilizado como alojamiento (cf. Hechos 18:3).

Esta es probablemente la vista más conocida de Corinto, mostrando el camino hacia y desde Lechaeum, con Acrocorinto dominando la escena. (Ben Witherington) [1]

Corinto como colonia romana y los nuevos pobladores

La posición geográfica de Corinto como centro internacional de comercio, junto con su atractivo para los negocios y la prosperidad económica, ya sienta las bases para considerarla una cultura profundamente competitiva, autosuficiente y emprendedora, marcada por la ambición de triunfar y lo que hoy denominamos una mentalidad moldeada por el consumismo. Pero hay otros dos factores que se suman de forma decisiva a esta imagen creciente.

En primer lugar, Corinto había sido reubicada en el año 44 a.C. como colonia romana. La historia de Corinto se remonta a siglos anteriores como ciudad-estado griega, pero en el siglo II a.C. se vio envuelta en luchas políticas relacionadas con Esparta y también con Roma. En el año 146 a.C., un ejército romano saqueó la ciudad y la dejó prácticamente en ruinas durante unos doscientos años. Sin embargo, un lugar tan privilegiado para la defensa, el comercio y el poder económico no podía quedar abandonado para siempre. En el 44 a.C., el año de su asesinato, Julio César refundó Corinto como colonia romana para los veteranos de sus legiones.

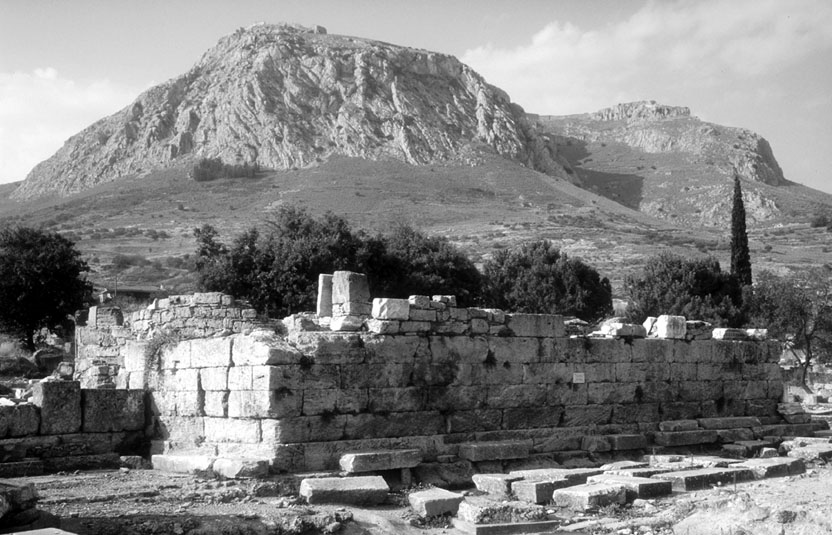

Al principio, la nueva Corinto fue repoblada principalmente por soldados romanos, libertos romanos y esclavos romanos, y muy pronto se vio enriquecida por comerciantes y empresarios de diversas partes de la República Romana. El gobierno y las leyes de la nueva ciudad se establecieron siguiendo un modelo totalmente romano. La lealtad a Roma era fundamental, ya que el asentamiento de los veteranos y leales ciudadanos romanos convertía a Corinto en una base estratégica segura para posibles campañas futuras contra Partia, Dacia o más al este. El nuevo nombre de la ciudad hacía honor a Julio César, Colonia Laus Julia Corinthiensis en su totalidad o Corinto para abreviar. El enorme Acrocorinto, adyacente a la ciudad y de unos 570 metros, había servido de ciudadela para la defensa durante la primera época griega, y seguía proporcionando una estructura para la defensa si alguna vez era necesaria (véase la figura 3).

La ordenada colonia atrajo a un número cada vez mayor de inmigrantes, que llegaron con la esperanza de hacer fortuna. Se daban todas las condiciones: un centro internacional cosmopolita bajo el seguro orden del gobierno romano, con rutas marítimas hacia Roma y Éfeso y hacia el este; un abundante suministro de recursos naturales para la fabricación; y una vibrante cultura empresarial en la que el éxito rápido (o a veces el fracaso) formaba parte del ethos cultural. La competencia, el mecenazgo, el consumismo y los múltiples niveles de éxito formaban parte del aire que respiraban los ciudadanos de Corinto.

Corinto como centro de fabricación, mecenazgo y negocios

Por si todo esto fuera poco, Corinto disfrutaba de espectaculares recursos naturales para la producción de bienes. En primer lugar, el suministro casi ilimitado de agua de las fuentes de Peirene no sólo satisfacía las necesidades domésticas de una ciudad grande, vibrante y en expansión, sino que también era un componente necesario para la fabricación de ladrillos, cerámica, tejas, adornos de terracota y utensilios (véase la figura 4). También se disponía de otros componentes necesarios: un yacimiento muy grande de marga y arcilla; piedra arenisca ligera que se extraía para la construcción a gran escala; y una piedra caliza más dura para la pavimentación duradera de calles y carreteras.

Ya en la época griega anterior, Corinto se llamaba “la rica Corinto”. Ahora, en la época romana del siglo I, la ciudad bullía de riqueza económica, negocios y expansión. Las mujeres de negocios como Cloe, podemos suponer, enviaban a sus mandos intermedios a Corinto para que negociaran en su nombre (1 Corintios 1:10). Aquila y Priscila vieron en Corinto un lugar privilegiado para la venta de artículos de cuero o la fabricación de tiendas cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49 d.C. Probablemente llegaron, ya como cristianos, poco antes que Pablo, y establecieron su taller-tienda en el lado norte del Foro o entre las tiendas y mercados de la calle Lechaeum.

Acrocorinto, aquí al fondo, formaba la ciudadela original de la antigua Corinto en la época griega. Domina el territorio de Corinto y se eleva a una altura de 474 metros, o aproximadamente 2000 pies. En la época griega anterior al siglo II, el famoso templo de Afrodita se encontraba en la cima, pero perdió gran parte de su influencia en la época romana.

No es de extrañar que la cultura de la época en Corinto expresara un grado de autosatisfacción, si no de autocomplacencia, junto a un afán por competir y triunfar. La cultura era la de la autopromoción solamente. Cuando Pablo llevó el evangelio a Corinto, no es de extrañar que “viniera… con mucho temor y temblor” (2:3). Porque el evangelio de un Cristo humillado y crucificado era una afrenta para la gente que apreciaba el éxito y amaba a los ganadores. El propio Pablo se negó a comportarse como un conferenciante o retórico profesional, sino que insistió en trabajar como un artesano en un taller de marroquinería y en una tienda de artículos de cuero. Pablo “no venía con una retórica altisonante ni con un alarde de astucia”; pero esta cultura orientada al consumo quería precisamente lo que Pablo se negaba a dar. Su único argumento de venta era lo que nadie quería: hablar “sólo de un Cristo crucificado” (2:2). No es de extrañar que “el anuncio de la cruz sea, por su parte, una locura para los que van camino de la ruina”, aunque sea “el poder de Dios para los que vamos camino de la salvación” (1:18).

Esta fuente de agua era vital para la prosperidad de Corinto. El caudal se ha calculado en dieciocho metros cúbicos por hora, lo que se dice que es suficiente para abastecer las necesidades de una gran ciudad. Los manantiales también servían para fabricar cerámica de arcilla, tejas y objetos de terracota. El uso del agua para lavar, beber y otros fines hizo de estos manantiales un centro social y un recurso para la ciudad. Pablo y los primeros cristianos la habrían frecuentado. (Ben Witherington)

El ethos que impregnaba la Iglesia, derivado en gran medida de la cultura social, política y económica de Corinto

El contenido de nuestra epístola deja claro que los cristianos de Corinto todavía arrastraban en su existencia cristiana muchos de los rasgos culturales que caracterizaban su cultura precristiana. Esto ocurre casi siempre en la diversidad de culturas. Sin duda, cuando agradece a Dios con toda sinceridad sus dones de “palabra”, que a veces, pero no siempre, puede ser palabra sabia e incluye “toda clase de conocimientos” (1 Corintios 1:5), Pablo tiene en mente, entre otras cosas, su potencial para viajar a otras ciudades del imperio con el evangelio, y comunicarlo con iniciativa y persuasión articulada. Pero también había graves reversos. Entre ellos, podemos mencionar especialmente los problemas y las tendencias destructivas puestas en marcha por (a) un impulso hacia la competitividad, la realización personal y la autopromoción; (b) una actitud de autosuficiencia, autocomplacencia y autonomía y derecho a permitirse libertades; y (c) la tendencia a sobrevalorar los dones de “conocimiento”, “sabiduría” y “libertad” por encima de otros dones más básicos en la vida cotidiana, como el amor y el respeto a los demás.

Competitividad, superación y autopromoción

El pueblo de Corinto era, en términos generales, un pueblo empujador, ambicioso y competitivo.

La competencia por el éxito era evidente en todas partes: en los Juegos Ístmicos, en los negocios y el comercio, en el estatus social y en el poder económico. Los empresarios no siempre siguen las convenciones y el “orden”; se sienten “libres” para tomar atajos si esto les reporta un éxito inmediato. Utilizan las redes sociales de influencia, sobre todo en Corinto a través del sistema romano de patronazgo, en el que la elección del patrón adecuado podía garantizar un rápido ascenso gracias a la influencia del patrón y no estrictamente por méritos personales. “Salir adelante” estaba a la orden del día.

Aunque Pablo se siente capaz de agradecer a Dios sus dones de palabra y “conocimiento” (1 Corintios 1:4-7), otras herencias culturales son menos admirables en el contexto de la fe cristiana: “Donde prevalecen los celos y las disputas entre vosotros, ¿no estáis centrados en vosotros mismos y os comportáis como cualquier persona meramente humana?” (1 Corintios 3:3). Pablo necesita apelar “para que no haya divisiones entre vosotros” (1 Corintios 1:10). Declara: “Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en el orden de este mundo, que se haga tonto para hacerse sabio…. ‘Dios pilla a los listos en su astucia'” (1 Corintios 3:18, 1 Corintios 3:20). “Que nadie se gloríe en las personas humanas” (1 Corintios 3:21). ” ‘Todos nosotros poseemos “conocimiento”. ‘ Este ‘conocimiento’ infla; el amor, en cambio, construye” (1 Corintios 8:1).

Las comparaciones de carácter competitivo también conducen con demasiada facilidad a “menospreciar” a los demás y a presumir o alardear de los propios logros. “El ojo no puede decir a la mano: ‘no te necesito’, o la cabeza no puede decir a los pies: ‘no te necesito’. Por el contrario… aquellos miembros y órganos… que parecen estar menos dotados de poder o estatus que otros son esenciales’ ” (1 Corintios 12:21, 1 Corintios 12:22). “El amor no se jacta, no se infla con su propia importancia” (1 Corintios 13:4).

Corinto disfrutaba de versiones de la religión orientadas al “éxito” o triunfalistas

La proclamación de un Cristo humillado y crucificado se consideraba inexpresablemente “vergonzosa”, vergonzosa y “necia”; de hecho, era tanto una “locura” como una “afrenta” (1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:24). La proclamación de la cruz sólo podía tener el efecto inevitable de subvertir e invertir el sistema de valores que dominaba la cultura corintia. “Lo necio del mundo lo eligió Dios para avergonzar a los inteligentes; y lo débil del mundo lo eligió Dios para avergonzar a las posiciones de fuerza; … y … para reducir a la nada a los ‘alguien'” (1 Corintios 1:27-29). “Nosotros somos tontos por culpa de Cristo, pero vosotros sois sabios…. Nosotros somos débiles, mientras que vosotros sois fuertes…. Nos hemos convertido, por así decirlo, en la escoria del mundo, en las migajas de los zapatos de todos” (1 Corintios 4:10, 1 Corintios 4:13). Este planteamiento y sistema de valores está totalmente en desacuerdo con la expectativa cultural de que la competencia y la alta valoración de la iniciativa y la astucia manden al paredón a los “más débiles”.

La cultura de Corinto, y ciertamente de sus aspirantes a “escaladores”, era de autopromoción.

Ben Witherington lo resume muy bien: “En la época de Pablo, muchos en Corinto ya sufrían de un síndrome de autopromoción de la persona y de los orígenes humildes…. La autohumillación [de Pablo], su asunción de un ‘papel de siervo’, contradecía los valores esperados ‘en una ciudad en la que el ascenso social era una de las principales preocupaciones’ ” (Conflicto y comunidad, pp. 20-21). (Todas las obras citadas en el texto tienen detalles completos en la Bibliografía de obras citadas al final de este libro).

Esta afirmación recibe pleno apoyo de dos factores que consideramos más adelante: la retórica en Corinto y la arqueología. Los retóricos ofrecían precisamente el tipo de perfil y “giro” que hoy asociamos con los medios de comunicación de masas. Declaraban los logros de los benefactores o de las estrellas emergentes, a menudo con más preocupación por el efecto que por la verdad. Otros restos arqueológicos también atestiguan esta pasión por el reconocimiento y el honor público. Probablemente el ejemplo más célebre es el de las dos inscripciones relativas a Gneo Babbio Filino encontradas en el Ágora o Foro. La que se encontraba en la cabecera de las columnas de una estructura ahora en ruinas dice “Gneo Babbio Filino, edil y pontífice, mandó erigir este monumento a su costa y lo aprobó en su calidad oficial de duovir“. Tan ansioso estaba Babbius por asegurarse el reconocimiento en el presente y en el futuro que buscó el nombramiento para el cargo que supervisaría y aprobaría las benefacciones a la ciudad, y pagó también dos declaraciones de su beneficencia para la posteridad.

Autosuficiencia; autonomía y libertad locales

Corinto, como hemos señalado, tenía todo lo que necesitaba: las fuentes de Peirene proporcionaban un suministro de agua casi inagotable; Acrocorinto podía proporcionar una ciudadela para la defensa en caso de necesidad; el comercio entre el este y el oeste y el norte y el sur era abundante y estaba asegurado; la manufactura y las exportaciones prosperaban; los Juegos Ístmicos atraían a más consumidores de los que podían abastecerse fácilmente; los recursos naturales de arcilla, marga y piedra caliza eran abundantes; se disponía de una variedad multiforme de empleos; el comercio y la producción florecían; era un centro provincial de retórica; atraía a gente de todas partes del Imperio de Oriente para admirar sus instalaciones y espectáculos.

No es de extrañar que cuando se convirtieron en cristianos, muchos corintios arrastraran actitudes de autosuficiencia y orgullo corintio. Muchos querían y esperaban una espiritualidad “corintia” que podríamos describir en el lenguaje de moda de hoy como contextualmente redefinida para Corinto. Pablo ha hablado de “sabiduría”, “conocimiento”, “Espíritu”, “espiritual”, “libre” y “salvado”. Todos estos términos, al parecer, se redefinieron para ajustarse a una comprensión y un contexto corintios. De ahí que en varias partes de la epístola Pablo los redefina de nuevo de acuerdo con el evangelio apostólico recibido.

Así, Pablo escribe: “Comunicamos sabiduría, … pero es una sabiduría que no es de este mundo” (1 Corintios 2:6). “Hablamos de la sabiduría de Dios”, que es “demasiado profunda para el descubrimiento meramente humano” (1 Corintios 2:7). “Todos nosotros poseemos “conocimiento” ‘ (1 Corintios 8:1) -pero “si alguien piensa que ha alcanzado este ‘conocimiento’, todavía no ha llegado a ‘conocer'” (1 Corintios 8:2). El Espíritu Santo no es un instrumento para autopromocionarse como personas “espirituales”, sino que es “el Espíritu que sale de Dios” y trae “la mente de Cristo” (1 Corintios 2:12, 1 Corintios 2:16). “Por mi parte, amigos cristianos, no podría dirigirme a vosotros como personas del Espíritu…. Todavía no sois espirituales” (3:1, 3). “Libertad para todo, pero no todo sirve” (1 Corintios 6:12; cf 1 Corintios 10:23). Los creyentes cristianos están “en camino de salvación” (tiempo presente, 1 Corintios 1:18).

La preocupación corintia por la “autonomía” les llevó a devaluar el carácter translocal de la identidad cristiana. En su primer discurso, Pablo les recuerda que están “llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que invocan el nombre del Señor… en todo lugar, tanto su Señor como el nuestro” (1 Corintios 1:2). No puede ser casualidad que lo diga tres veces en un solo versículo: “todos los que invocan el nombre en todo lugar; su Señor y el nuestro”. Se trata de una obertura para un tema que se desarrollará más ampliamente en el cuerpo de la epístola.

El signo de interrogación más claro contra las pretensiones de autosuficiencia tanto general como local aparece en 1 Corintios 4:7-8: “¿Quién ve algo diferente en vosotros? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si, por el contrario, lo habéis recibido [es decir, como un regalo de otro], ¿por qué os jactáis como si no lo hubierais recibido?” Pablo cita su propio eslogan triunfalista con una fuerte ironía: ” ‘Nos hemos enriquecido… Reinamos como reyes’ ” y comenta: “¡Si reinarais como reyes, … también nosotros podríamos reinar como reyes con vosotros!” (1 Corintios 4:8). Sin embargo, los apóstoles siguen luchando con el cansancio y las heridas en la arena de los gladiadores mientras los cristianos de Corinto miran y aplauden (1 Corintios 4:9-12). Los apóstoles son “la escoria del mundo” (1 Corintios 4:13). La ironía de Pablo aumenta: “Nosotros somos tontos; vosotros sois sabios…. Nosotros somos débiles; vosotros sois fuertes. Vosotros sois honrados, nosotros somos deshonrados” (1 Corintios 4:10). Sin embargo, no quiere avergonzarlos porque sí, sino para advertirles (1 Corintios 4:14). Es el “anuncio de la cruz” y la gracia soberana de Dios lo que proporciona y constituye el fundamento de su ser y su identidad como cristianos (1 Corintios 1:18-25).

Sabiduría, conocimiento y libertad: Otros comentarios

Ya hemos señalado la redefinición que hace Pablo de la reutilización corintia de “sabiduría” y “conocimiento”. Pablo se refiere positivamente a la sabiduría de Dios, no a la del mundo. Evidentemente, el conocimiento y la sabiduría en el sentido de conocer a las personas adecuadas, conocer los mercados y manejar las estrategias correctas de éxito son cualidades necesarias para triunfar en el accidentado mundo del comercio, los negocios, la manufactura, la promoción en el empleo e incluso el deseo de un esclavo de mejorar su situación (cf. 1 Corintios 7:21). Pablo no menosprecia la sabiduría como tal, pero la sabiduría es más que la mera astucia, sobre todo si la astucia se utiliza en beneficio propio.

La relación entre el conocimiento, la libertad y la conducta moral surge en el capítulo 6, mientras que el contraste entre el conocimiento y la libertad, por un lado, y el amor y el respeto por “el otro”, por otro, surge en 1 Corintios 8:1-11:1. Los cristianos de Corinto que quizás se autodenominaban “los fuertes” (es decir, en conocimiento y/o en influencia social y económica) afirmaban que el conocimiento fomentaba una actitud más ilustrada respecto a la participación en las fiestas y comidas en los recintos de los templos paganos. Este era el caso, insistieron, tanto si la carne que se servía allí había sido originalmente parte de los sacrificios ofrecidos a los ídolos como si no. El conocimiento nos informa de que “un ídolo no tiene existencia real”, ya que “no hay más Dios que uno” (1 Corintios 8:4). Así que los cristianos pueden mantener, sobre esta base, sus contactos comerciales y sociales. Pero, responde Pablo, hay un problema: “¡No todos poseen este ‘conocimiento’! Algunos, por la fuerza de la costumbre, siguen apegados al ídolo, y comen carne como un verdadero sacrificio de ídolo” (1 Corintios 8:7).

Pablo trata de mantener un rumbo intermedio, pero firme, que es inflexible en cuanto a la no participación en los sacrificios de ídolos reales, pero que permite un grado de libertad sobre la base de este conocimiento en ciertas situaciones específicas. Los cristianos deben mezclarse con los gentiles cuando esto puede hacerse sin compromiso. Pero el amor debe regir su conducta en relación con otros cristianos. “Vosotros, los que poseéis la ciencia” (1 Corintios 8:10), no debéis traer la destrucción al “hermano o a la hermana por los que Cristo murió” (8:11). Hacerlo sería “pecar contra Cristo” (1 Corintios 8:12). Esto matiza y constriñe enfáticamente un supuesto “derecho a elegir” (1 Corintios 8:9). De hecho, el lema amado en Corinto, ” ‘Libertad para hacer todo’ ” (1 Corintios 6:12 a), recibe una calificación firme y límites firmes porque “no todo sirve” (1 Corintios 6:12).

El amor sigue siendo un tema más amplio y positivo en los capítulos 11 a 14. El “conocimiento” no sólo corre el riesgo de inflar el ego de quien lo reclama (1 Corintios 8:1); también corre el riesgo de dividir a la comunidad de la iglesia entre los “informados”, “maduros”, “fuertes” o “seguros” en su fe y los supuestamente mal informados, menos maduros, “débiles” o inseguros (en el sentido de inciertos) en su sistema de creencias e identidad cristiana. Frente a esto, Pablo insiste en que la cualidad central del amor implica construir “al otro” (1 Corintios 8:1) de tal manera que se respete al otro incluso cuando éste sea diferente. De ahí que en 1 Corintios 11:2-16 Pablo haga hincapié en la complementariedad, la reciprocidad y la mutualidad en las actitudes de género, en contraste con la asimilación de las diferencias o la uniformidad; 1 Corintios 11:17-34 protege a los socialmente vulnerables en el contexto de la Cena del Señor: 1 Corintios 12:1-14 subraya los ejes gemelos de la unidad y la diversidad en la iglesia, pero con importantes “reglas de la casa” para restringir y “ordenar” el desfile de “dones” por parte de los autodenominados “espirituales” frente a los que hacen sentir inferiores.

El capítulo sobre el amor (1 Corintios 13:1-13) se sitúa en el centro de la teología de esta epístola. Prácticamente todas las cualidades que se atribuyen al amor resuenan con rasgos (o la ausencia de estos rasgos) en Corinto. “El amor muestra bondad. El amor no arde de envidia; no se jacta, no se infla con su propia importancia. No se comporta con impropiedad maleducada; no se preocupa por los intereses propios” (1 Corintios 13:4 b – 1 Corintios 13:45 a). Esto rige las “cortesías” o buenos modales que se ordenan en el capítulo 14 sobre no hablar demasiado tiempo cuando otro siente la llamada de Dios para hablar; o cuando alguien impone ruidos inarticulados a la congregación cuando el orador no puede expresar lo que le mueve para comunicarlo claramente a los demás para que compartan la alabanza (1 Corintios 14:1-33 a).

Otros rasgos de los corintios relevantes en la actualidad: La retórica de la aprobación del público y las resonancias con el consumismo y la posmodernidad

Retórica clásica y retórica para complacer al público: Corinto frente a Roma

La preocupación casi obsesiva de Corinto por el estatus, el reconocimiento y la autopromoción iba acompañada de una gran estima por cierto tipo de retórica. Sin embargo, es esencial observar una distinción entre dos tipos diferentes de retórica. La tradición “clásica” de la retórica se remonta a Aristóteles y fue enseñada por el orador romano Cicerón (106-43 a.C.) y posteriormente por Quintiliano (40-95 d.C.). Su objetivo era no sólo el arte de la persuasión, sino también la comunicación eficaz de la verdad. Por el contrario, algunos centros provinciales, especialmente Corinto, se vieron influidos por un tipo de retórica que se preocupaba más por “ganar” que por la verdad.

Bruce Winter y otros han demostrado la influencia en el Corinto de la época de Pablo de los sofistas, o “la segunda sofística” (Winter, Philo and Paul, esp. pp. 1-15 y 126-202). “Ganar la admiración” era el objetivo de los sofistas; presentar la verdad de forma persuasiva y clara era el objetivo diferente de los retóricos clásicos de Roma. Los retóricos sofistas tenían como objetivo ganar competiciones; la Escuela de Cicerón, Quintiliano y Séneca el Viejo (ca. 55 a.C.-40 d.C.) tenía como objetivo servir a la educación, a la sociedad y a la verdad.

Quintiliano expresa una seria inquietud acerca de aquellos retóricos menos educados que separan el contexto de la verdad de la forma o el efecto retórico. Algunos “gritan en todas y cada una de las ocasiones y vociferan su discurso ‘con la mano levantada’ (para usar su frase), corriendo de un lado a otro, jadeando y gesticulando salvajemente… con todo el frenesí de la gente fuera de sí” (Quintiliano, Institutio Oratoria 2.11.9-11). Nada más lejos de la afirmación de Pablo: “No nos proclamamos a nosotros mismos” (1 Corintios 4:5), ya que estos retóricos realizaban espectáculos para la admiración de sus oyentes. Cuando Pablo rechazó el camino de la “retórica altisonante o la exhibición de astucia” (1 Corintios 2:2), estaba rechazando el estatus concedido a un retórico sofista al que los cristianos de Corinto querían que aspirara. Se sentían avergonzados por un trabajador del cuero o un artesano, y querían un “verdadero profesional” con todo el estatus que ello conllevaría.

Quintiliano lamenta la prostitución de la retórica al estatus de “mera actuación” por parte de las estrellas de los medios de comunicación y las figuras del culto público. Se comportan como atletas o cantantes; sus florituras oratorias y sus “giros” son “recibidos con una tormenta de… aplausos… gritos de indecoroso entusiasmo…. El resultado es la vanidad y la vacía autosuficiencia…. [Se intoxican] con el salvaje entusiasmo de sus compañeros”, y la verdad se sacrifica a lo que el público quiere oír (Quintiliano, Oratoria 2.2.9-12). Quintiliano no es el único que se queja de ello. Séneca se queja de que, con demasiada frecuencia, el objetivo es “ganar la aprobación para uno mismo, más que para el caso” (Séneca, Declamationes Controversiae 9.1).

Retórica, construcción social y un ethos “posmoderno”: Corinto contra Pablo

En estudios incisivos y convincentes, dos escritores, entre otros, encuentran resonancias entre esta retórica pragmática, complaciente con el público y sofística, y el estado de ánimo de muchas actitudes y valores posmodernos actuales. La retórica clásica más antigua sigue compartiendo una preocupación por la verdad que también caracteriza a lo “mejor” de la modernidad, sean cuales sean sus fallos a la hora de otorgar un estatus y un privilegio indebidos al método “científico”. La retórica sofista se preocupa en gran medida por los veredictos y aplausos de las comunidades de poder e influencia, adoptando una postura radical “antifundacional” (no simplemente no fundacional), “construyendo” los textos y la verdad “sólo dentro de los mundos socio-lingüísticos” (Pogoloff, Logos y Sophia, p. 27). Este enfoque del conocimiento se vuelve “radical por naturaleza, ya que los axiomas del pensamiento racional no son demostrables racionalmente, sino que se sostienen sólo por persuasión” (p. 29). La asimilación de la verdad a las técnicas de persuasión evaluadas por el público o los consumidores delata una “cosmovisión” diferente que se sitúa “en contraste con las epistemologías modernistas” (p. 27 y 30).

La propia palabra “reconocimiento”, tan apreciada en Corinto, confirma este punto. Es el público o el “consumidor” quien concede o niega el reconocimiento, independientemente de si es merecido o se corresponde con la verdad. La fama de las estrellas de los medios de comunicación y de los héroes del deporte se construye mediante los votos del público y las compras de los consumidores en el mercado. El valor lo determina el mercado de consumo. Pero el mercado de consumo no es “libre” ni neutral en cuanto al valor. Está manipulado y moldeado por los retóricos sofisticados de la antigua Corinto, y por el “giro” de los medios de comunicación en el mundo posmoderno. ¿Los adolescentes eligen realmente si una prenda de vestir de diseño que es de moda entre su grupo de amigos es realmente “lo que necesitan” o “lo que es mejor”? Los retóricos sofistas eran como los medios de comunicación actuales: no describían, sino que promovían. Su preocupación no era el contenido de la verdad; ideaban estrategias de presentación seductoras y persuasivas. (Véase además, Thiselton, Thiselton on Hermeneutics, ensayos 30-36.)

Además del incisivo y convincente estudio de Pogoloff, John D. Moores ofrece un análisis paralelo (Wrestling with Rationality in Paul, pp. 5-32 y 132-60). Pablo, escribe Moores, apela a la Escritura y a la razón, así como a las tradiciones apostólicas comunes dentro de la iglesia, como base para promover la verdad. Si utiliza la retórica clásica, despliega sus dispositivos estrictamente dentro de este marco. Nunca invita al público a “sopesar las pruebas del evangelio en una balanza de probabilidades”, como si quisiera sugerir que es el público el que construye lo que cuenta como “evangelio” (pp. 21-23). De hecho, Pablo permanece atento al “cambio de código” por parte del público (es decir, a los cambios de código lingüístico que dan nuevos significados a un vocabulario conocido).

Pablo argumenta a partir de premisas compartidas por la Escritura, la razón y la comunidad apostólica, es decir, entimemas o convicciones compartidas declaradas como presupuestos. Moores declara: “[Pablo] no piensa… que la identidad del mensaje… esté determinada en ningún sentido por lo que significa para los que lo reciben. Para él, es más bien su identidad que la del mensaje la que está determinada por su respuesta. Someterlo a los criterios de la actual teoría de la respuesta del lector sería dar la vuelta a sus ideas sobre el tema” (pp. 133-34). En 1 Corintios 1-2 está fuera de duda que Pablo considera el evangelio de la cruz como “el fundamento y el criterio” de la identidad apostólica y cristiana (Schrage, Der erste Brief, vol. 1, p. 165). Los cristianos no se erigen como criterio de lo que cuenta como proclamación del evangelio. Pero esto choca con la retórica sofista de Corinto.

Moores muestra la credibilidad con la que Pablo puede afirmar que una versión de la proclamación de la cruz diseñada por el público y los lectores la “vaciaría” de contenido y poder (1 Corintios 2:4-5). Porque si las palabras se redefinen mediante el “cambio de código” (utilizando el mismo vocabulario con un significado diferente), la comunicación dejará de ser comunicativa y se convertirá en una mera “actuación” u operación en la que las palabras simplemente persiguen a las palabras en un círculo de autorreferencia. Como Wittgenstein, y como Paul, insiste en que la referencia extralingüística debe estar anclada en el comportamiento y el estilo de vida humanos. Esto es precisamente lo que hace Pablo cuando expone “la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16) en términos de trabajo apostólico (1 Corintios 3:5 – 1 Corintios 4:21). Por último, Moores relaciona esto, de nuevo con razón, con la necesidad de un discurso articulado a la que insta Pablo en 1 Corintios 14:6-32. “Si la trompeta produce un sonido ambivalente como señal, ¿quién se preparará para la batalla?” (1 Corintios 14:8).

Muchos lectores reconocerán hoy estos párrafos como un esbozo de las características menos deseables de un pluralismo posmoderno y orientado al consumo. No podemos simplemente redefinir la verdad en términos de lo que atrae a “nuestra” comunidad. Dos de los escritores postmodernos estadounidenses más influyentes en la actualidad son Stanley Fish y Richard Rorty. Desde el lado del neopragmatismo posmoderno, Fish aprueba la postura del “hombre retórico” frente al “hombre serio”. “El hombre retórico está entrenado no para descubrir la realidad sino para manipularla. La realidad es lo que se acepta como realidad, lo que es útil” (Fish, “Rhetoric”, en Doing What Comes Naturally, p. 483; también cita a Richard Lanham). Algunos pueden considerar esto como la única alternativa viable a una visión teísta del mundo, pero tiene más en común con Corinto que con Pablo.

Lo mismo podría decirse de la afirmación de Rorty de que no existe la tarea de “acertar con la realidad” porque “no hay una manera de que el mundo sea” (Verdad y progreso, p. 25). La verdad no es más que lo que se puede “justificar” como útil para esta o aquella comunidad “local” (p. 21). No es de extrañar que Rorty comparta con el espíritu de la Corinto del siglo I la opinión de que una comunidad “local”, en efecto, puede definir sus propios criterios de verdad, ya que ningún criterio se aplica a todos los contextos. Pablo, por el contrario, percibe la cruz como el “fundamento y el criterio” de la identidad cristiana de “hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles” (Gálatas 3:28; véase además Thiselton, Interpreting God and the Postmodern Self).

¿Usa Pablo la retórica? ¿Qué tipo de retórica?

El rechazo de Pablo a la retórica sofista y complaciente con el público es claro y se hace patente en 1 Cor. 2:1-5. No obstante, Pablo recurre a las formas y recursos habituales de la retórica clásica que aclaran los argumentos y articulan la verdad de forma persuasiva. Un ejemplo destacado es el capítulo sobre la resurrección. Como sugerimos en nuestro comentario más adelante (sobre 1 Corintios 15:1-58), la declaración de la tradición apostólica común comienza una declaración de lo que es el caso (la narratio, 1 Corintios 15:1-11). La exposición de Pablo de las consecuencias de negar la resurrección constituye una primera refutatio retórica (1 Corintios 12-19), que implica el género de la retórica deliberativa. Este dispositivo esboza las ventajas o desventajas de aceptar ciertas creencias o de practicar cierta conducta (cf. Mitchell, Paul and Rhetoric, y Eriksson, Traditions as Rhetorical Proofs). La siguiente sección afirma declaraciones y argumentos positivos sobre la resurrección de Cristo como fundamento de la futura resurrección de los creyentes, y esto constituye una confirmatio retórica (vv. 20-34). El capítulo continúa en esta línea.

Pablo también se siente cómodo utilizando la parodia y la autoparodia para clavar un alfiler en la pomposidad inflada de algunos de sus lectores. Wuellner y McCant demuestran de forma convincente que gran parte de 1 Corintios 4:1-21 y 1 Corintios 9:1-23 no sólo encarna la ironía (p. ej., “Sin nosotros habéis venido a ‘reinar como reyes’ -¡si es que habéis ‘reinado’! ” (1 Corintios 4:8), sino también la parodia y la autoparodia. La autoparodia es una “diversión” que altera delicada y sutilmente lo que de otro modo sería una solemne autodefensa. “Un parodista manipula varios géneros relacionados, como la sátira, el burlesco, la ironía y el sarcasmo”, entre otras cosas para pinchar la pomposidad de “gente pretenciosa” (McCant, “Paul’s Parodic Apologia”, en Rhetoric, p. 179). Pablo pretende tomar posiciones elevadas, pero en realidad no le interesa que los cristianos de Corinto le concedan un estatus elevado, por lo que ofrece una parodia de una defensa retórica pretenciosa que proporciona diversión a los que tienen ojos para verla.

Un ejemplo claro de esta técnica aparece en 2 Corintios. En 2 Corintios 11:1 Pablo señala que utilizará un género diferente al pedir a sus lectores que “me soporten un poco en mi debilidad”. “Si puedo presumir un poco…. lo digo como un tonto” (2 Corintios 11:17). “Porque vosotros soportáis de buen grado a los necios, siendo vosotros mismos sabios” (2 Corintios 11:19). “Hablando como un necio, también me atrevo a presumir” (2 Corintios 11:21). “Tres veces fui golpeado con varas; una vez recibí una lapidación” (2 Corintios 11:25). “En Damasco… me bajaron en un cesto por una ventana de la pared y escapé” (2 Corintios 11:32). Como observó Edwin Judge, en el mundo antiguo ser “el primero en cruzar la muralla” al atacar una ciudad sitiada, arriesgándose a que el aceite se quemara y a que los defensores dieran los primeros golpes en la muralla, era sin duda una aventura de héroe digna de ser presumida. Pablo declara que fue “el primero en cruzar el muro”, pero en la dirección contraria a la de la huida. Aquí sí que hay autoparodia dentro del “juego” de la “jactancia” y la autopromoción (cf. Filipenses 3:7-11, especialmente el Filipenses 3:8). ¡Con qué facilidad podría haber jugado Pablo al juego corintio de la autogloria retórica!

Algunas cuestiones pendientes de la introducción que arrojan más luz sobre el texto

Corroboración arqueológica del carácter romano de Corinto

El emplazamiento de Corinto y sus alrededores es particularmente informativo para nuestra comprensión de la ciudad, su vida y cultura, y las epístolas de Pablo. El primer hecho que llama la atención del visitante moderno es la preponderancia de las inscripciones en latín sobre apenas una sola inscripción en griego en el periodo paulino. Si, como Pablo, se llega a Corinto desde Atenas, donde las inscripciones son en griego, el contraste es aún más sorprendente. Esto confirma el carácter romano de la Corinto del siglo I y la necesidad de rechazar algunas de las ilusiones o mitos populares sobre Corinto que podrían aplicarse sólo al período griego anterior.

Tres ejemplos de búsqueda de comprensión del texto de esta epístola surgen con fuerza.

En primer lugar, este trasfondo romano arroja luz sobre 1 Corintios 6:1-8.

Mientras que el derecho penal romano se administraba con un grado razonable de imparcialidad, el derecho civil solía ser un asunto diferente. Los que tenían recursos financieros, negocios o influencia social, o patrocinadores ricos o influyentes, estaban en condiciones de ofrecer incentivos a los jueces o jurados para que fallaran a su favor. De ahí que la indignación de Pablo por el hecho de que un cristiano lleve a un compañero a juicio no sea una prohibición de recurrir a la ley como tal, sino un repudio a que un cristiano se aproveche de su posición social o económica superior para manipular a otro creyente mediante el uso del poder; y así obligarle a desprenderse de bienes o propiedades injustamente. Algunos afirman que las pruebas no son suficientes para justificar esta interpretación (Hall, Unity, pp. 76-77), pero se ajusta razonablemente a la situación.

El segundo ejemplo viene en 1 Corintios 11:17-34.

Se trata de la disposición del comedor en una villa utilizada para la administración de la Cena del Señor, como si se tratara de un banquete en la casa de un jefe de familia. La excavación de una villa en un suburbio exterior de Anaploga revela un comedor (triclinium) en el que los invitados se reclinaban en sofás de unos 5,5 × 7,5 metros, mientras que el vestíbulo (atrium), incluido su espacio para la recogida de la lluvia, tenía unos 5 × 6 metros (véase la fig. 5). Dadas las costumbres gastronómicas romanas, es plausible que los invitados de “primera clase”, los favorecidos, se reclinaran en el triclinio con un exceso de comida y vino de buena calidad, mientras que los “colgados”, o “los otros”, se quedaban en el atrio y se alimentaban de comida inferior o incluso pasaban hambre. Una vez más, Hall expresa su escepticismo sobre esta hipótesis (Unity, pp. 64-74), pero su objetivo es atacar la reconstrucción de Theissen, y muchos han aceptado ampliamente este relato. El marco romano de las costumbres gastronómicas explica bien estos antecedentes.

Un tercer ejemplo proviene de 1 Corintios 11:1-16.

Aline Rousselle y Dale Martin han demostrado que, en la sociedad romana, el hecho de que una mujer casada apareciera en público sin cubrirse la cabeza enviaría señales de que es una mujer “disponible”, es decir, disponible “para la amistad o más”. Una mujer casada respetable, leal a su marido, no desearía prescindir de su capucha o velo en público. La preocupación de Pablo es el “respeto y la respetabilidad” en el culto público. Comentaremos más a fondo cuando lleguemos a estos pasajes.

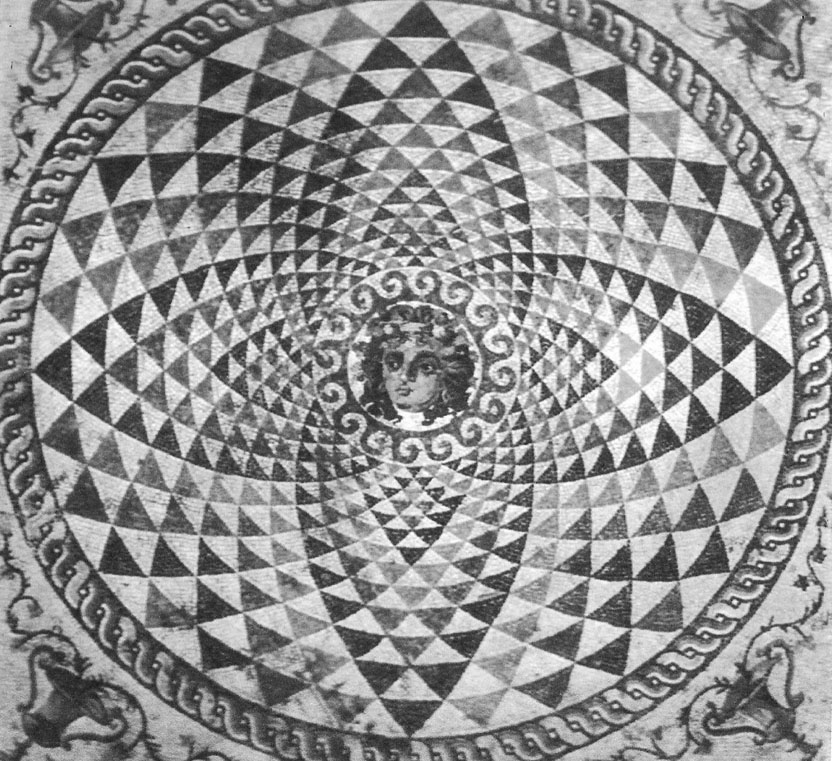

Los arqueólogos han excavado dos villas de estilo romano de mediados o finales del siglo I en Anaploga, en los suburbios exteriores, al oeste del Foro. El mosaico formaba el suelo de la sala principal, el triclinium. Las dimensiones son de aproximadamente 7,5 × 5,5 metros, es decir, unos 24 × 18 pies. Si se tiene en cuenta el espacio ocupado por los sofás, se podría acomodar a unos quince o más invitados, mientras que el atrio (una especie de salón-pasillo de unos 6 × 5 metros, o 20 × 16 pies) podría albergar entre treinta y cuarenta invitados, incluso teniendo en cuenta la piscina central de agua recogida del techo (el impluvium). Algunos estudiosos sostienen que esta disposición arroja luz sobre el problema observado en 1 Corintios 11:17-31, donde algunos comensales se sienten de “segunda clase” en relación con los invitados más favorecidos: podrían haber comido en el atrio.

Pluralismo, beneficencia y autopromoción: Corroboración arqueológica

La arqueología también es testigo del pluralismo de las religiones en Corinto.

Todavía se conservan las ruinas de un templo de Apolo, que ya era antiguo en la época de Pablo (véase la figura 6). Las excavaciones del templo de Asklepios revelaron numerosos modelos de terracota de partes del cuerpo, presentados en agradecimiento al dios de la medicina por la curación de esos órganos. También había columnatas cubiertas y patios en los que los comensales podían invitar a amigos o colegas de negocios a unirse a ellos para una comida de celebración o de compañía. No es de extrañar que algunos de los cristianos más influyentes o conscientes de sí mismos se resistieran a dejar pasar esas ocasiones sociales como oportunidades de negocio o para mantener amistades. Pero tampoco es de extrañar que muchos cristianos “débiles” se sintieran remilgados al entrar en los recintos de un templo pagano donde presidía un “ídolo”. Pablo tuvo que aplicar el juicio pastoral con firmeza y flexibilidad (1 Corintios 8:1 – 1 Corintios 11:1).

El monumento a Babbius es uno de los restos arqueológicos más intrigantes.

Ya lo hemos señalado anteriormente. Probablemente pertenece a la época de Tiberio, quizá unos veinte años antes de la visita de Pablo. Es testigo tanto de la beneficencia como de la autopromoción. Probablemente, Babbius surgió de las filas de los nuevos ricos y estaba decidido a dejar su huella en la ciudad y su nombre para la posteridad. Se conservan no menos de dos inscripciones en las que se dice que erigió el monumento “a sus expensas”, y en una de ellas se dice que también aprobó la beneficencia. Algunos sostienen que bien podría haber comenzado como un liberto, ya que se ha demostrado que los libertos podían ascender al cargo de duovir (Wiseman, “Corinto y Roma”, p. 498). Así, algunos individuos en Corinto lograron un rápido ascenso al poder y la influencia, en medio de un clima de autopromoción altamente competitivo.

La losa de piedra caliza en Acrocorinto

Otro monumento clave se encuentra fuera de los límites formales del Museo de Corinto y del recinto oficial. Una losa de piedra caliza, originaria de Acrocorinto y que en su día tenía las letras rellenas de bronce, reza: “Erasto, a cambio de su condición de edil, colocó [esto] a su costa”. La fecha se sitúa generalmente en torno a la mitad del siglo I. Es muy probable que se refiera al Erasto de Rom. 16:23, “Erasto, el tesorero de la ciudad, … os saluda”.

Pablo no conoció otra cosa que el “pluralismo” en todas las ciudades del imperio, y no menos en Corinto. Sólo quizás entre las comunidades de un judaísmo muy estricto era de otra manera. Sin embargo, hoy en día, muchos de los cristianos se lamentan por la diversidad cultural y el “pluralismo” que característica esta era postmoderna, causando obstáculos casi insuperables para la proclamación del evangelio. Desafía a la imaginación lo que Pablo podría haber pensado sobre estos lamentos derrotistas del siglo XXI sobre el “pluralismo”, cuando las tradiciones más monolíticas del mundo medieval y moderno representan sólo una época pasajera en la historia de Occidente, desconocida para Pablo.

Pablo se habría asombrado de que algunas personas de hoy consideren el “pluralismo” un obstáculo para la credibilidad del evangelio. ¡Cada “deidad” tenía un templo! Algunos de estos templos ya eran antiguos cuando Pablo llegó a Corinto. (Ben Witherington)

La llegada de Pablo a Corinto, su ministerio y su fecha

Como observa Engels, Corinto era una elección lógica para establecer una iglesia cristiana fuerte, ya que sus numerosas conexiones comerciales aseguraban una rápida propagación del evangelio, y además contaba con una sinagoga y una comunidad judía (Roman Corinth, p. 20). Los que se hicieron cristianos allí parecen haber abarcado un amplio espectro social, desde titulares de cargos o propietarios de casas como Erasto y Estéfanas hasta muchos que tenían poco estatus social, e incluían a esclavos, así como a pobres y libertos.

Pablo viajó a Corinto desde Atenas. La comparación habría sido sorprendente. “Corinto ofrecía ventajas de las que carecía Atenas…. Atenas ya no era ni productiva ni creativa… una mediocre ciudad universitaria”, mientras que Corinto era “una ciudad en pleno auge” (Murphy-O’Connor, Paul, p. 108). El viaje de Pablo fue de unas cincuenta millas. Al final del primer día a pie, probablemente habría llegado a Megara, pero el segundo día de viaje habría sido más peligroso hasta llegar a los límites exteriores del territorium corintio.

Pronto Pablo se encontraría con multitudes que se agolpan, el diolkos pavimentado y las huellas de los Juegos del 49 d. C. Finalmente, tomaría la calle Lechaeum, pasando por los mercados y las tiendas, hasta llegar al Foro. Habría pasado por el templo de Asklepios, las Fuentes Peirenas y el arco del triunfo. En el Foro habría visto imponentes oficinas administrativas en el lado sur, y oficinas, tiendas y puestos en el norte. Comerciantes, turistas, artesanos, vendedores ambulantes, funcionarios, mensajeros, esclavos y propietarios se agolpaban en las calles y en el Foro en los momentos de mayor actividad.

Si la primera predicación de Pablo fue “en debilidad, con mucho temor y temblor” (1 Corintios 2:2-3), es posible que (como sugieren Schweitzer y Dibelius) Pablo hubiera llegado con mala salud. En cualquier caso, pronto comenzó a difundir el evangelio centrado en “Cristo crucificado” (1 Corintios 2:2), optando por renunciar a la “astucia” y a la retórica para agradar al público que tantos en Corinto habrían preferido (1 Corintios 2:1, 1 Corintios 2:5). Se instaló con sus compañeros cristianos Aquila y Priscila, que compartían el mismo oficio (Hechos 18:3, Hechos 18:11; cf. 1 Corintios 16:9), comunicando el evangelio mientras ejercía su oficio en su tienda y taller combinados, aunque presumiblemente también en el mercado, en las fuentes y en otros lugares. Es posible que Estéfanas y su familia fueran los primeros conversos tras la llegada de Pablo (1 Corintios 16:15; cf. 1 Corintios 1:16). Gayo y Crispo también estaban entre los primeros conversos (1 Corintios 1:16). Pablo salió de Corinto después de unos dieciocho meses en barco desde Cencreas hacia Éfeso (cf. Hechos 18:11-19). El ministerio de Pablo en Corinto habría durado desde marzo del 50 hasta septiembre del 51 aproximadamente.

Entre las pruebas arqueológicas de la datación se encuentra una carta del emperador Claudio al gobernador Galión, ante quien Pablo se presentó en Corinto (Hechos 18:12-13; véase la figura 7). Algunos fragmentos de la carta se descubrieron por primera vez en 1905; luego, tres más en 1910, y los dos últimos fragmentos en 1967. En mi comentario más extenso (Primera Epístola, pp. 29-32) hablo de estas pruebas.

Este lugar suele considerarse el “tribunal” en el que Pablo compareció ante el procónsul romano Galio (Hechos 18:12-17). Antes de 1905 había cierto escepticismo sobre esta alusión a Galión en los Hechos, pero en 1905 se descubrieron cuatro fragmentos de una carta del emperador Claudio relativa a Lucio Junio Galión. Se publicaron en 1913. Otros dos fragmentos se publicaron en 1967. La carta refleja una fecha de abril o mayo del 52 d.C. (o agosto del 52 como máximo). La carta es un informe, y data el proconsulado de Galión en Corinto de julio del 51 a junio del 52 o de julio del 50 a junio del 51. En cualquier caso, sitúa a Pablo en Corinto en el año 51 d.C. A su vez, 1 Corintios podría fecharse entre el 53 y el 55 d.C., probablemente entre el 53 y el 54. Pablo regresó a Éfeso probablemente en agosto o septiembre del 52, donde permaneció la mayor parte del tiempo durante dieciocho meses. Durante este período escribió 1 Corintios. (Phoenix Data Systems, Neal y Joel Bierling)

La redacción de la epístola: Su ocasión, fecha y unidad

Después de abandonar Corinto en el año 51, Pablo hizo de Éfeso su base pastoral y misionera durante el período 52-53, o quizá hasta el verano del 54. (Algunos estudiosos creen que Pablo escribió allí la Epístola a los Gálatas en el año 53, pero otros la sitúan antes). Desde Éfeso, Pablo volvió a visitar las comunidades cristianas de Galacia, Antioquía y otros lugares. Mientras tanto, Apolos visitó Corinto y luego regresó a Pablo en Éfeso con noticias inquietantes. Es muy posible que esto provocara la redacción de la carta “anterior” a 1 Corintios, a la que Pablo se refiere claramente en 1 Corintios 5:9: “Os escribí en mi carta que no os mezclarais indiscriminadamente con los inmorales”. Es casi seguro que esta carta anterior se perdió, aunque algunos la identifican con 2 Corintios. 6:14, 2 Corintios 7:1.

Hacia el año 54 (o posiblemente el 53), Pablo recibió noticias de Corinto de otras dos fuentes. Un informe oral le llegó a través de “la gente de Cloe” (1 Corintios 1:11). Es posible que se tratara de agentes que trabajaban para Cloe, y presumiblemente eran miembros de la iglesia de Éfeso. Pablo también recibió una carta de consulta de los cristianos de Corinto. En ella se planteaban cuestiones sobre el matrimonio y el celibato (1 Corintios 7:1), sobre la comida ofrecida a los ídolos (1 Corintios 8:1), sobre los dones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:1) y otras cuestiones. Nuestra “1 Corintios” combina las respuestas de Pablo a ambas fuentes. Su respuesta al informe oral es más clara y a veces severa (1 Corintios 1:10 – 1 Corintios 6:20). Sus respuestas a las preguntas de Corinto reconocen la complejidad de áreas sensibles en las que a menudo hay que decir algo por ambas partes, especialmente en los capítulos 7-10.

Pablo pone todo a la luz de la cruz y de un Cristo crucificado, y hacia el final expone la resurrección. A lo largo de la epístola, Pablo necesita redefinir términos que los cristianos de Corinto habían empezado a distorsionar o a utilizar de forma “corintia”, en efecto, para deconstruir y reconstruir la “espiritualidad” en sus propios términos. Aunque algunos autores han sugerido lo contrario, la unidad e integridad de la epístola es ineludible. Encaja como una exposición única y coherente de la gracia de Dios y de la centralidad de la cruz y la resurrección. A lo largo de la epístola, el amor es un tema unificador. El amor construye (1 Corintios 8:1).

Cada cualidad atribuida al amor en el capítulo 13 se aplica a la iglesia de Corinto. El amor “no arde de envidia; no se jacta, no se infla con su propia importancia. No se comporta con impropiedad maleducada; no se preocupa por los intereses del yo…. Nunca se cansa de apoyar, nunca pierde la fe, nunca agota la esperanza, nunca se rinde. El amor nunca se desmorona…. Las lenguas… se detendrán…. El ‘conocimiento’… quedará obsoleto…. El mayor… es el amor” (1 Corintios 13:4-8, 1 Corintios 13:13). Incluso las supuestas restricciones que rigen la conducta del culto público son para promover el respeto por “el otro”, para construir toda la iglesia y para difundir el evangelio a los demás.

Sin embargo, Pablo no quiere que los cristianos de Corinto vivan con inhibiciones y reglas moralistas. Su preocupación es que sus motivos de alegría, gloria y “jactancia” no residan en afirmaciones ilusorias sobre logros y “éxitos” juzgados en términos de comparaciones humanas competitivas. Si se glorían, deben hacerlo en Dios (1 Corintios 1:29-31; 1 Corintios 3:21). La invitación a gloriarse únicamente en Dios y en lo que Dios ha dado como puro don es otra forma de expresar la verdad de la justificación por la gracia. En esta epístola se expone esta verdad no como una doctrina abstracta, sino como un axioma de la identidad cristiana que se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana, tal como se vive en la dureza de la vida cotidiana de la iglesia y del mundo.